どーも、ききです。

今回はクレーン・デリック運転士の学科試験の攻略となります。

この資格はいくつか種類が分かれていて

- 限定なし

- クレーン限定

- 床上運転式クレーン限定

- 移動式クレーン運転士

他にも技能講習を受けて取得する

- 小型移動式クレーン

- 床上操作式クレーン

など様々ありますが、今回解説するのはクレーン・デリック運転士(限定なしorクレーン限定)の学科試験が対象となります。

はっきり言って学科試験より実技試験の方が緊張しますし重要度は高いのですが、まずこの学科試験に受からなければ先に進めないのでしっかり勉強する必要があります。

クレーンの教習所など通えば実技試験が免除になったりしますが、結局学科試験は受けなければいけません。

人によって順番は異なりますが、どちらにせよ学科試験は絶対通る壁となります。

今回はこれから取得を目指す方に向けて解説していくので、受験される方は参考にしてみて下さい。

クレーンの機械要素

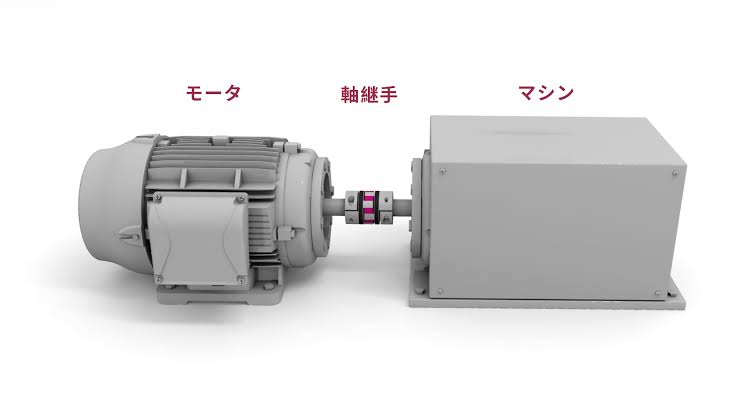

軸継手(カップリング)とは、軸と軸をつなぎ、その間に動力を伝えるものを言います。

引用:株式会社マイティ|軸継手とは

- クレーンでは主にたわみ軸継手が用いられる事が多くローラーチェーン軸継手はピンの抜き差しで連携、分離ができる

- 歯車形軸継手は2つの軸のずれや傾きがあっても円滑に動力を伝える事ができる

- 割形軸継手は取り付け、取り外しのときに軸を軸方向に移動する必要がない

- フランジ形たわみ軸継手は電動機と減速機の連結に用いられる

- フランジ形固定軸継手はバランスが良く回転の速いところに用いられる

- 自在軸継手(ユニバーサルカップリング)は2つの軸が一直線上にない走行長軸に用いられる

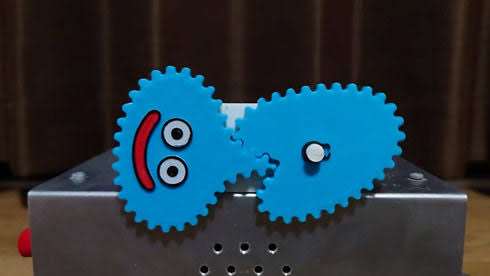

歯車とは、伝動車の周囲に歯形を付けて確実な動力伝達を可能にした機械要素でギアとも言います。

- はすば歯車は平歯車に対し、動力の伝達にむらが少ない

- ウォームギアはウォームとウォームホイールを組み合わせたもので大きな減速比を得られる

- 大きな減速比が必要な場合、複数の歯車列を1つの箱に収めたギアーボックスを用いる事が多い

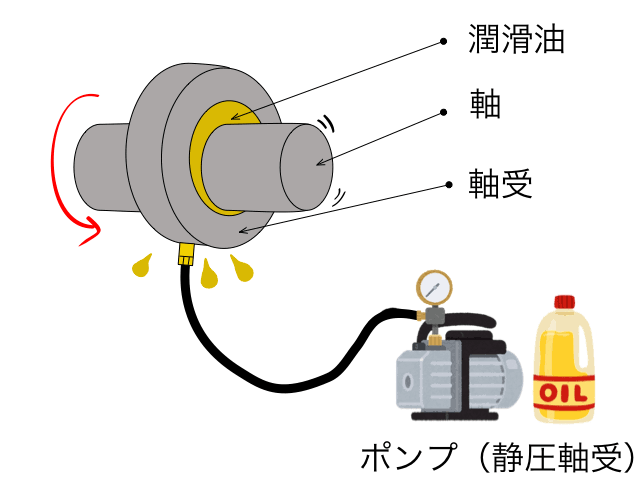

軸受(ベアリング)とは、回転部分を支え、円滑な回転を行わせるために設けるものです。

引用:しぶちょ〜技術研究所|誰でも分かる軸受の基礎の基礎

昔少し流行ったハンドスピナーはこのベアリングを使用して回転させます(古い

- スラスト軸受は軸の長手方向の荷重を支える役割がある

- 転がり軸受は滑り軸受に比べて回転部分の摩擦抵抗が小さい

- ラジアル軸受は軸の直角方向の荷重を支える特徴がある

座金とはボルトやナットを締める時に十分な締め付け効果を得るために、ボルトやナットの面と締め付ける面との間に用いられるものです。

- ばね座金や舌付き座金は振動や繰り返し荷重によるナットの緩みを防止するために用いられる

- 座金を用いない方法として溝付きナット、ダブルナット、スプリングナットを用いる場合もある

クレーン運転時の注意

ここではクレーン運転時の注意事項についてまとめていきますが、基本的には常識問題の部類なので明らかにヤバい事が書いてあれば大抵誤りとなります。

良く問題を読んで解いていきましょう。

- クレーンの運転においては「巻上げ、横行、走行」など3つの動作を同時に行ってはいけない

- 無線操作式クレーンを運転する時は原則歩行しながら運転しない。運転する場合は平坦で安全な通路を確保して歩行する

- 合図者と共同作業をする場合、合図に従って運転をする。合図が不明な場合、運転を停止して共同作業者に注意する

- 安全装置は故障する場合もあるので、安全装置を頼り切って運転しない。例えば巻上げ操作する時は巻過防止装置で停止するのではなくコントローラーを操作して停止する

- 追ノッチを大きくするとその分荷の揺れは小さくなる

- 運転開始前に電池の充電状況や非常停止ボタンで電源が切れる事を確認する

- 揚程が足りない場合でも巻過防止用のリミットスイッチを外してはならない

- 荷からワイヤーを抜く時は必ず人の手で行いクレーンの巻上げ操作で行ってはいけない

- つり荷を搬送する時に通路を横断する時は徐行しながら警報を鳴らすなどして周囲の作業者の注意を促す

- 屋外にあるクレーンでつり荷が濡れていると玉掛け用ワイヤーが滑りやすくなるのでクレーンの操作は静かに行う

クレーンの構造部分

ここではクレーンの構造について解説していきます。

実際細かい部分まで覚える必要はありませんが、必要最低限の部分について説明します。

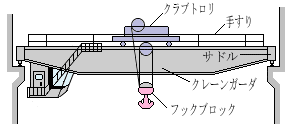

ガーダはトロリ等を支持する構造物で「けた」とも呼ばれる。

- プレートガーダは鋼板をI形状に組み合わせた構造であり、Iビームガーダも同様

- ボックスガーダは断面のみで水平力を十分に支える事が出来る

サドルは主に天井クレーンにおいてガーダを支え、クレーン全体を走行させる車輪を備えた構造物です。

剛脚とは、各運動による水平力や風、地震などによる水平力に耐えられるように橋形クレーンに取り付けられた脚です。また、揺脚はガーダのたわみなどにより走行レールに無理な水平力がかからないように取り付けられた細い脚です。

シブとは、荷を吊るために旋回体から斜めまたは水平に突き出した腕を指します。パイプトラス構造やボックス構造のものが用いられます。

引用:CRANE-CLUB|天井クレーン

クレーンの安全装置

ここではクレーンの安全装置について解説します。

- ねじ式リミットスイッチとカム形リミットスイッチは直働式以外の方式による巻過防止装置である。電磁接触器の操作回路を廃兵する方式で複数の接点を設ける事が出来る。直働式と比較して停止精度が悪く、ワイヤロープを交換した時に作動位置を再調整する必要があります。

- レバー式など直働式の特徴は①作動位置の誤差が少ない事②ワイヤーロープを交換した後の作動位置の再調整が不要③作動後の復帰距離が短い事などが挙げられる。注意点として巻下げ上げの制限は出来ません。

アンカーとは屋外のクレーンが暴風雨などの風で逸走するのを防止するために設ける装置である。

クレーン本体がレール端から走り出るのを防止するためにレールの両端にはゴムなどを用いたストッパーや車輪止めが設けられている。また、走行レールの車輪止めの高さは走行車輪の直径の1/2以上必要。横行レールではトロリの車輪の直径1/4以上必要。

- ジブクレーンでは、つり荷の質量などの関係により転倒する危険があるので、過負荷防止装置を備えるのを定められている。

- 走行装置が左右別々に設けてある場合、速度が揃わずクレーンが斜行する事があり、それを防止するために斜行防止措置が取り付けられる。

- クレーン運転者が周囲の作業者などの注意を促すために使用する警報装置として、足踏み式または押しボタン式のブザー、サイレンなどがある。

クレーンのトロリ、作動装置

まずトロリとは何ぞやって話ですが、こちらの引用を参考にして下さい。

荷をつってガーダを移動する台車をトロリといい、クラブトロリ、ロープトロリ、セミロープトロリ等がある。トロリに運転室を設けたものをマントロリ、マントロリが旋回するものを旋回マントロリという。なお、主巻きと補巻きのトロリを有するクレーンは、 主荷重をつるトロリを主トロリ、 補助のつり荷作業を行うものを補トロリという。

引用:CRANE-CLUB|クレーンの用語

走行装置とはクレーン全体を移動させる装置であり、横行装置はトロリを移動させる装置です。

良く工場とかで使用しているクラブトロリ式天井クレーンのトロリフレーム上には巻き上げ装置のほか横行装置が備えられています。

巻上装置はワイヤロープなどによって荷を上げ下げする装置であり、クレーンに容量の異なる2つの巻上装置がある場合、主に定格荷重の大きい方を主巻、小さい方を補巻といいます。

- ロープトロリはつり具を下げた台車をガーダ上などに設置した巻上装置と横行装置によりロープを介して操作する構造のトロリである

- 引き込み装置は天井クレーンではなく、引き込みクレーンにおいて荷の引き込みと押し出しを行う装置である

- マントロリはトロリに運転室が取り付けられていて、運転室と共に移動する構造です。荷とともに移動はしません

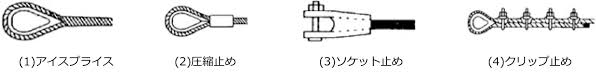

ワイヤーロープ

まずワイヤーロープの端末の止め方は、こちらは実際に図を参考に覚えましょう。問題では図が〇〇止めかどうか問うパターンが多いです。

引用:株式会社ホリカワ|ワイヤーロープの基礎知識

そもそもワイヤーロープとは良質の炭素鋼を線引きした素線数十本をより合わせて作ったストランドを更に数本一定のピッチで心鋼の周りに巻き付くように作られます。

その中でもフィラー形ワイヤーロープはストランドを構成する素線の間に細い素線(フィラー)を組み合わせたものです。

ワイヤーロープの径は同一断面の外接円の直径3方向からノギスなど使用して測定しその平均値を取ります。フックシーブの通過頻度が高く繰り返し曲げを受ける部分やエコライザシーブに掛かっている部分で測定します。

- 「ラングより」とはワイヤーロープのよりとストランドのよりが同一方向であるより方をいう。

- 「普通より」とはワイヤーロープのよりとストランドのよりが反対方向であるより方をいう。

- 「Zより」とはロープを縦にした時、右上から左下にストランドがよられているより方をいう。

- 「Sより」とはZよりの逆で左上から右下にストランドがよられているより方をいう。

同じ径のワイヤーロープでも素線が細く数の多いものほど柔軟性があります。

クレーンの給油

クレーンの給油について解説します。

- 潤滑油は使用する箇所に応じてグリース、ギアー油が使い分けられます。

- 車輪の譜面及びレールの上面の他、ブレーキドラム及びブレーキライニングにも油が付着しないようにする。もし付着したらベンジンなど使用してふき取る。

- 軸受部の給油には主にグリースが用いられる。給油間隔は平軸受では毎日1回、転がり軸受では6ヶ月に1回程度が目安。給油方式は①グリースカップ式②グリースガンで給油する方法③各給油箇所へ配管し、ポンプを用いてまとめて給油する集中給与方式。この3つの方法がある(ちなみにグリースガンやグリースカップは少し手間が掛かります)

- ワイヤーロープに塗布するのはロープ専用グリースを使用する。

- 減速機箱に収めた歯車の給油は減速機に入れた潤滑油による油浴式で行う。

- ブレーキのピン周りに給油し、円滑に作動するようにしておく。

クレーンのブレーキ

こちらではまずブレーキの種類などについて解説します。

ブレーキドラムの周りにバンドを巻き付け、バンドを締め付けて制動する構造のブレーキである。また、バンドは軟鋼製で柔らかい。また、巻下げの停止用に使用される事はない。

ブレーキディスクを原動機の軸端に取り付け、運転室に設けられた足踏み式油圧シリンダを操作する事によって制動する。運転室で操作する天井クレーンの走行、ジブクレーンの旋回用として使用される。

電磁石、リンク機構、ばねにより構成され、ブレーキドラムの両側にブレーキライニングで押し付けて制動する構造となっている。電磁石に電流を通じると制動力が解除され電流が切れると直ちにばねによって制動力が生じる。

ブレーキディスクを電動機の軸端に取り付け、このブレーキディスクを皿ばねの力でパッドを介して締め付けて制動するものであり、制動力の解除は電動油圧によって行う。また、電動油圧式ブレーキはドラム形電磁ブレーキと比べて制動時間が長い。長所としてディスクの冷却効果が良く、装置全体を小型化出来る。

他に覚える項目として

- ブレーキの制動力はクレーンの定格荷重に相当する荷重の荷を吊った場合のつり上げ装置または起伏装置のトルクの値の150%以上でなければならない

吊り具、ドラム・シーブ

こちらではクレーンの吊り具やクレーンのドラム・シーブについて解説します。

- グラブバケットは鉄鉱石、石炭などのばら物をつかんで運搬するために用いられる。代表的なものとして複索式と電動油圧式がある

- リフティングマグネットは電磁石を応用した吊り具で、フックに吊り下げて用いられる

- 捨巻きとは、つり具またはジブを最下端まで下げた時でも、2巻以上のロープが残るようにドラムにロープを巻いておくことをいう。

- ドラムに対してはキー止め、ロープ押さえなどがホイストのドラムに対しては合金止めが多く用いられる。

- ドラムには通常、ロープ溝がねじ状に切られている。これは、ドラムがワイヤロープを正しく巻き取るためにするためである。

シーブとは、ワイヤロープの案内用として用いられる滑車の事を指します。主にロープの構成、材質などに応じてシーブ径とロープ径との比の最小値が定められている。

まとめ

今回参考にした参考書はこちらになります。

デリックを含むかクレーン限定かで少し内容が異なりますが、概ね似たような内容なので間違って限定なしの参考書を買っても問題ありません(自分も限定なしを購入してクレーン限定を取得しました)

手元にある参考書は少し古いので、多少出題傾向は異なるかと思いますが、覚える内容自体はそこまで変わらないと思うので、受験される方は今回の記事を参考にしてみて下さい。

今回はこの辺で…

コメント